「自然共生サイト認定支援事業」への取り組み

生物多様性の損失対策は、地球温暖化への対応(たとえば今年の記録的猛暑)、頻発する土砂災害への防災対策、さらにはメンタルヘルス向上といった健康促進策とも深く関わる、喫緊の社会的課題です。弊社では、このような生物多様性の保全と回復を図る取り組みを「ネイチャーポジティブ(自然再興)・コンサルティング事業」として位置づけ、重点的に推進しております。

特に、令和7年4月に施行された「地域生物多様性増進活動促進法(以下、「新法」)」に準拠し、企業や自治体が所有する森林・緑地等を対象とした「自然共生サイト認定支援事業」に注力しています。この事業では、対象区域の調査から増進活動の計画立案、認定申請書の作成、さらに認定後のモニタリングの実施まで、すべてのプロセスにわたるコンサルティングを行っています。

新法では、生物多様性を増進する活動を「維持」「回復」「創出」の三つの類型に分類し、対象区域も森林、草原、農地、都市、陸水域、沿岸域といった生態系ごとに区分されています。たとえば森林の場合、天然林、里山林、人工林といった細分類がなされ、それぞれに適した活動計画と、外来種対策を含むモニタリング調査の実施が求められます。これらの取り組みは、国土交通省、農林水産省、環境省のいずれかの主務大臣による認定対象となります。

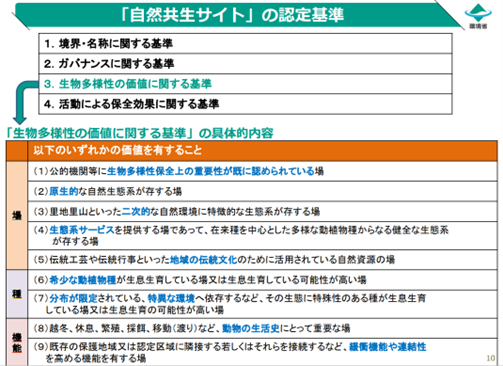

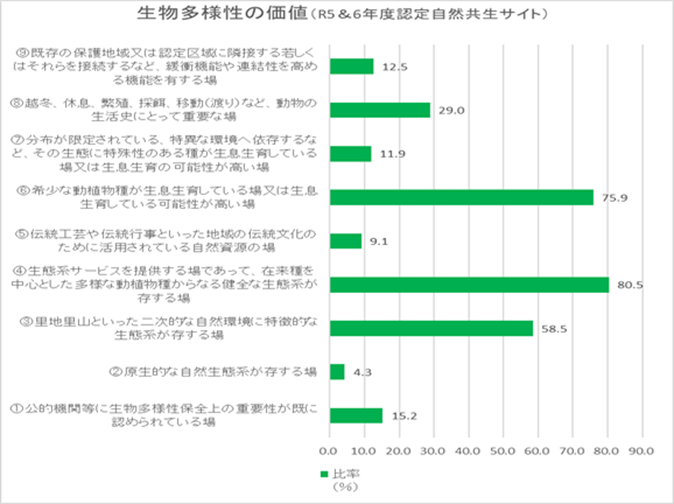

自然共生サイトの認定申請に関する詳細は、環境省や独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)の公式ウェブサイトに掲載されていますが、いざ申請を行おうとすると、実際には「どこから手をつければよいか分からない」という声も多く聞かれます。特に、申請地が表1に示された「生物多様性に関する9つの価値基準」のうち、どの基準に適合するかを判断するためには、現地での動植物の概査や、土地の法規制に関する調査が必要になります。また、増進活動計画やモニタリング計画の作成には、動植物に関する専門的な知識と経験が不可欠です。

https://www.env.go.jp/water/project//project/practice20240228/pdf/240228_gp_01.pdf

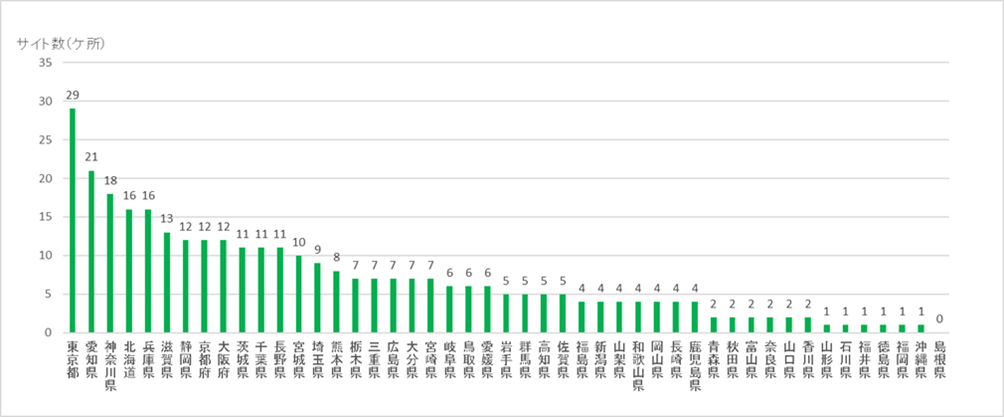

自然共生サイトの認定制度は令和5年度に開始され、令和6年度までの2年間で全国328ヶ所が登録されました(図1)。ただし、新法に基づく正式な認定を受けるためには、令和7年度以降に再認定申請が必要となります。これまでに登録された自然共生サイトの総面積は70,546ヘクタールで、最大面積は北海道大学雨滝研究林の24,953ヘクタール、最小面積はさすてな京都ビオトープの0.01ヘクタールとなっています。平均面積は約215ヘクタールです。都道府県別の認定件数では、東京都が最多の29件を記録しています。また、表1の「生物多様性に関する9つの価値基準」のうち、どの項目に基づいて認定されたかを分析した結果が図2であり、「生態系サービスの場」および「希少な動植物が生息・生育する(可能性が高い)場」という項目が全体の約8割を占めています。

弊社は「地域社会の発展と調和のとれた環境の創造」を理念に掲げ、環境調査および計量証明事業を中核としたコンサルティングを展開してまいりました。植物・動物の生物調査にとどまらず、大気・水質・騒音・振動など多岐にわたる環境分野に対応する総合的な体制を有しており、本年で創業45周年を迎えます。

さらに、令和6年11月には長野市内に「ネイチャーポジティブセンター」を開設し、ネイチャーポジティブ計画の策定支援、自然共生サイトの活動企画および運営、認定取得支援、情報開示サポート、関連新規事業の創出、さらには社内外に向けた研修・教育プログラムの実施など、幅広い支援を展開いたします。中でも、自然共生サイト認定に不可欠な貴重種の確認においては、環境DNA技術も活用し、調査の精度・正確性・迅速性を高める取り組みを強化しています。 生物多様性の回復と地域の自然価値の向上に向け、ぜひ弊社の知見と実績をご活用いただければ幸いです。皆さまからのご相談・ご用命を心よりお待ちしております。

(参考)環境省(https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/)

(独法)環境再生保全機構(https://www.erca.go.jp/nature/index.html)